《拉贝日记》主创合影。

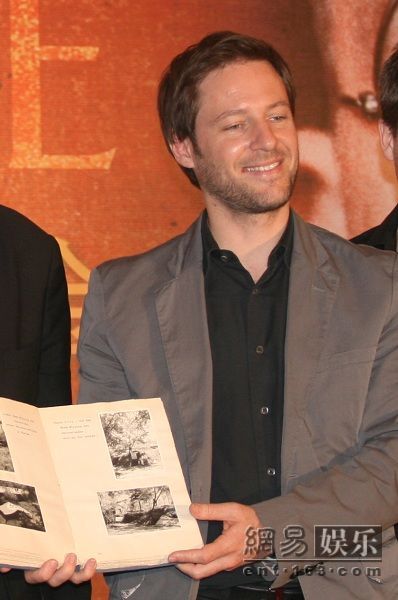

导演傅瑞安回应质疑。

张静初出席首映礼。网易娱乐4月28日讯(图文/北京报道组 尊尼亚报道) 在《南京,南京》上映快一周后,另一部反应南京大屠杀的电影《拉贝日记》于28日下午在北京举行亚洲首映式。导演傅瑞安·加伦伯特携主演与张静初等亮相北京。提及外界关于电影《拉贝日记》里的诸多质疑,导演傅瑞安·加伦伯特当场作出了解释,并认为这是一部值得让中国人自己也反思历史的电影。

张静初:这部电影给人以希望

作为这部中外合拍片的亮点,张静初的表演无疑让观众感到几分惊喜,不多的几场戏份,却从一个弱女子身上很好地体现出英雄主义气概。回忆起拍片经历,张静初不禁有些感慨,“这是一部从前期准备,到后期拍摄,都让痛苦与挣扎贯穿始终的电影。”

不过在看完成片后,张静初表示感到稍许欣慰,“这部电影与我们小时候受到的爱国主义教育电影有很大不同。那个时候的电影让人看了感觉到绝望与黑暗,怎么日寇就那么坏,那么残忍!而《拉贝日记》却给人以希望,是对生命的希望与礼赞。”

导演傅瑞安·加伦伯特释疑: 疑问一:为什么电影中的中国人都在等待救赎,而不是去抵抗?

“希望中国人自己也去反思这段历史。”

傅瑞安·加伦伯特:在筹拍阶段,我曾经被中国官方机构要求:必须在电影中加入一个高大的中国英雄人物与片中的日军相抵抗。不过我没有采纳这个建议,而是设计了张静初演的朗书这个角色。虽然她是一个弱女子,但片中通过她去拍摄大屠杀场面、掩埋父亲尸体、保护自己的弟弟等情节去衬托出中国人的另一种英雄主义气概。而另一方面,从我对南京大屠杀的幸存者走访调查中也了解到,当时的中国百姓的确是电影中那个样子,他们手无寸铁地被屠杀。所以在看完这部电影后,我也希望中国人去反思一下,为什么在那样一个特定的历史背景下,中国人会沦落到那个境地。

疑问二:《拉贝日记》与《辛德勒名单》是否能相提并论?

“不赞成这样的比较,两者完全没有可比性。”

傅瑞安·加伦伯特:现在在德国有一种言论,他们把拉贝当做是辛德勒年轻的弟弟。其实这两个人生活的背景完全不一样,做的事情也不太一样。而至于《辛德勒名单》这部电影,它已经被大师斯皮尔伯格拍过,并且成为经典,我的电影与它是没有可比性的,我也不赞成这样的比较,尽管两者在表现方式上有些相似,但拍摄过程中我并没有去刻意借鉴《辛德勒名单》。

疑问三:电影《拉贝日记》是否有提升德国在二战中形象的嫌疑?

“反对这样的提问,这样的说法很荒谬!”

傅瑞安·加伦伯特:我很反对这样的提问,也感觉很荒谬。在德国,每年有大量的影视作品是讲述二战的,它们都是从批评的角度去审视那段不光彩的历史。虽然在电影《拉贝日记》里,拉贝用一面纳粹旗帜挽救了600名中国人的性命,但这也并不代表是在美化纳粹的行为。相反,我只是想让大家看见这样一个有意思的场景,在一个特定的时间,特定的背景下,纳粹的旗帜居然能救人一命,仅此而已,况且电影中的这个情节,是拉贝先生的日记里有真实记录的,是他做过的事情。